В.Г. КАШКОВСКИЙ:

,,Племенная работа и размножение пчелиных семей. Кемеровская система ухода за пчелами немыслима без племенной работы, так как это важнейший фактор повышения продуктивности пчелиных семей и всей пасеки в целом.,,

http://24medok.ru/plemennaya-rabota-na-paseke/

Племенная работа на пасеке

,,Пользуясь таким методом племенной работы, мы за три года самые плохие пасеки делали лучшими в области.,,

В последнее время у пчеловодов, специалистов и научных работников усилился интерес к селекционно-племенному делу. Это вполне понятно. Ведь успешная племенная работа открывает большие возможности для повышения продуктивности пасек и снижения себестоимости меда.

К сожалению, пчеловоды и зоотехники, желающие вести племенную работу на своих пасеках, испытывают большие трудности из-за отсутствия научно обоснованных и подтвержденных практикой рекомендаций. Нельзя сказать, что в пчеловодной литературе совсем нет описаний методов племенной работы. Они встречаются в учебниках, инструкциях и многочисленных статьях. Но почти все эти методы либо слишком сложны, либо недостаточно обоснованы теоретически и не подкреплены практикой. Поэтому пчеловоды или совсем не ведут племенную работу на пасеке, или ведут ее по-своему, как например, делают это Зинин, Найчуков и другие. Мы все еще очень мало используем и пропагандируем и далеко недостаточно изучаем опыт передовиков. В некоторых статьях пчеловодам рекомендуют для повышения продуктивности семей использовать помесных пчел. Однако на практике все это получается гораздо сложнее, чем в теории.

История зоотехнии показывает, что такие увлечения скрещиванием не новы, и к ним надо относиться с большой осторожностью. Одно время наша страна чуть было не лишилась ценнейшей породы лошадей — орловской, которую начали скрещивать в массовом порядке с американским рысаком. А совсем недавно джерсейским скотом портили ценные отечественные породы молочного скота. Поэтому даже в животноводстве, где можно легко контролировать спаривание животных, не каждому хозяйству разрешается заниматься скрещиванием. А в пчеловодстве, где совершенно отсутствует контроль над спариванием маток и трутней, надо быть особенно осторожным со скрещиванием и разрешать заниматься им только научным учреждениям и матковыводным питомникам. Пчеловодам же производственных пасек самим заниматься получением помесей не следует. Бессистемное неконтролируемое скрещивание может принести только вред, так как вследствие этого мы лишимся многих ценных пород.

Любая порода — большое богатство страны, и это богатство необходимо беречь. Не случайно племенные чистопородные животные ценятся чуть ли не на вес золота, а помеси никакой ценности для дальнейшего разведения не представляют.

Схема племенной работы

Мы предлагаем следующую схему племенной работы на колхозных и совхозных пасеках.

На пасеке начинают применять уход за семьями без подсиливания одной семьи за счет другой и без подсадки чужих маток, стараются принять все меры, чтобы избежать слетов, налетов и блуждания пчел из одних ульев в другие. В первый же год необходимо во всех семьях заменить всех маток на молодых. В отроившихся семьях старых маток заменяют своими роевыми, а в нероившихся — на маток, выведенных из своих яиц и личинок в своей семье. Отбирать старую матку в отводок надо обязательно в начале главного взятка. Если взяток продолжительный, то формировать отводки можно в первые десять дней взятка. Если же он короткий, но бурный, то эту работу надо закончить за неделю до главного взятка. Опыт показал, что матки, выращенные во время обильного поступления корма в улей при избытке пчел-кормилиц и благоприятной температуре, нисколько не хуже роевых.

Такой способ смены маток не только не снижает продуктивность пчелиных семей, а, наоборот, увеличивает сбор товарного меда от 7 до 50 процентов.

Прибавка в медосборе получается потому, что в основной семье во время главного взятка происходит перерыв в яйцекладке матки в течение 25—30 дней. За это время пчелы весь принесенный мед откладывают в запас, так как расплода нет и поедать принесенный мед некому. Пчелы, не занятые кормлением расплода, скорее переключаются на сбор меда и пыльцы. Количество летных пчел увеличивается почти в два раза.

После замены всех маток на своих пчеловод должен ввести строгий учет на пасеке. Без учета никакой племенной работы быть не может. Для этого заводят пасечный журнал. В журнале ведется учет возраста маток, количества корма, данного в зиму, весной, количества отобранного меда. Записи эти не сложны, и их может делать даже не очень грамотный пчеловод. Смена маток и хороший учет дают возможность пчеловоду в конце первого сезона иметь сведения о каждой семье, то есть выявить семьи, давшие наибольшее количество меда и воска, семьи с меньшей продуктивностью и малопродуктивные семьи. На основании этих показателей пчеловод уже может планировать свою работу на следующий год, то есть приступить непосредственно к отбору.

Пчеловод выделяет семьи, давшие наибольшее количество меда, в племенное ядро, семьи с меньшей продуктивностью — в группу пользовательных, а малопродуктивные — в группу семей, подлежащих выбраковке.

Племенное ядро можно использовать при массовом отборе по-разному. Чаще всего рекомендуют пользоваться им для вывода маток и трутней. Выведенных из племенного материала маток подсаживают в семьи пользовательной группы и в семьи группы, подлежащей выбраковке. Другие авторы рекомендуют семьи, подлежащие выбраковке, просто присоединять к другим семьям на пасеке. Такая племенная работа очень трудоемка. Ее рекомендуют давно, но положительных результатов пока очень и очень мало. Трудность ее заключается в следующем.

В течение трех лет мы учитывали затраты времени на вывод маток, их спаривание, подсадку и так далее. В результате было установлено, что на 50 маток затрачивается 135 человеко-часов, в то время как на 50 роевых маток, смененных в своих семьях, затрачивается 71,2 человеко-часа, а на 50 маток, выведенных в своих семьях во время главного взятка, — только 23 человеко-часа. Низкая эффективность результатов подсадки маток от хороших семей в плохие зависит от многих причин. Первая причина: высокая продуктивность у семьи оказалась случайной, следовательно, матки от нее не были племенными, то есть способными повысить продуктивность других семей. Вторая причина: высокая продуктивность семьи была не случайной, но полученные от нее матки не способны передавать устойчиво признаки по наследству. В зоотехнии хорошо известны случаи, когда потомство, полученное от высокопродуктивных животных, оказывалось низкопродуктивным. Третья причина — основная — зависит от качества получаемых маток. Получая маток из различных питомников страны, мы убедились, что качество их далеко не всегда хорошее, а пчеловоду тем более трудно освоить все тонкости техники вывода маток.

Мы считаем, что матки, выводимые в семьях-воспитательницах до главного взятка, всегда получают недостаточно корма. Кроме того, пчелиные семьи в это время недостаточно сильны и не могут создать нормальных условий для выращивания маток. Погода в это время, особенно в Сибири, очень изменчива, поэтому семьям трудно создать нормальный устойчивый режим тем-пературы и влажности. Семье-воспитательнице всегда стремятся дать для выращивания макси-мальное количество маточных личинок, хотя научными исследованиями доказано, что чем больше маток она выводит, тем хуже их качество. Когда эти отрицательные причины суммируются, то нередко оказывается, что матки, полученные даже от лучших семей, хуже маток от рядовых семей.

Мы заметили также, что когда маток подсаживают в другие семьи, то они откладывают меньше яиц. Влияет на продуктивность и время подсадки матки. Как правило, семья, которой подсадили матку в начале главного взятка, резко снижает медосбор. Поэтому многие пчеловоды неохотно меняют маток и не занимаются племенной работой.

Добре дошли в Българският форум за пчелари.

Резултати от 5,861 до 5,870 от общо 8068

Тема: Място за бърборене

-

15.10.2019, 09:42 #5861VIP Автор

- Регистриран

- 27.03.2015

- Мнения

- 3,603

- Пчеларски район

- Криводол и Враца

-

15.10.2019, 09:44 #5862VIP Автор

- Регистриран

- 27.03.2015

- Мнения

- 3,603

- Пчеларски район

- Криводол и Враца

http://24medok.ru/plemennaya-rabota-na-paseke/

Племенная работа на пасеке

II

Использования отобранного племенного ядра

Наш отдел предлагает производству менее трудоемкий и более эффективный метод дальнейшего использования отобранного племенного ядра, которым пользовался также известный пчеловод Томской области Д. Т. Найчуков.

В основу этого метода мы взяли известное положение Ч. Дарвина о том, что у общественных насекомых естественный отбор действует на всю семью, а не на отдельную особь. Поэтому лучшие семьи мы используем не для вывода маток, а только для размножения. Путем размножения лучших семей выполняем план прироста и получаем семьи взамен выбракованных.

Размножаем семьи двумя способами. Если семья роится, то рой используем как прирост. Однако мы стремимся к тому, чтобы семьи на пасеке не роились, и поэтому размножаем нероившиеся семьи искусственным путем, делением их на пол-лёта.

Делим семьи на пол-лёта таким образом. Берем семьи, имеющие не меньше 8 рамок расплода и не меньше 12 улочек пчел. В один улей помещаем матку и три рамки закрытого расплода с сидящими на них пчелами. Остальные пять рамок открытого и закрытого расплода и оставшихся пчел помещаем в другой улей. Каждой семье добавляем по рамке с медом и с пергой и по две рамки суши.

Лётные пчелы, прилетая на старое место, не находят своего улья на обычном месте и распределяются по двум ульям. В улей без матки залетает больше пчел, так как в этой семье больше молодых пчел на прилетной доске. Вскоре в безматочной семье пчелы закладывают маточники. Лучшие 3—4 маточника мы оставляем, а остальные бракуем. Через 25 или 30 дней после деления начинает откладывать яйца молодая матка. Остальной уход идет обычным способом. Так из одной высокопродуктивной, не склонной к роению семьи, мы получаем две.

Семьи, предназначенные к браковке, израбатываем на медосборе и получаем от них товарный мед. Для этого в начале главного взятка отнимаем у них маток, а семьи выводят себе молодых свищевых маток, которые через 25—30 дней начнут снова откладывать яйца. За этот период перерыва в яйцекладке рабочие пчелы заливают соты медом. Если взяток продолжается, то несколько выбракованных семей объединяем в одну, мед отбираем как товарную продукцию, маток уничтожаем, оставляем открытый и закрытый расплод, чтобы пчелы снова вывели себе матку. В результате к осени в семьях, предназначенных для выбраковки, остается мало пчел, но накапливается много меда. Оставшихся пчел или закуриваем, или передаем больницам для добывания яда, а мед откачиваем и используем как товарную продукцию, соты перетапливаем на воск.

Чтобы избежать влияния трутней от плохих семей, уничтожаем их и ограничиваем вывод, а высокопродуктивным семьям еще с весны даем по хорошему трутневому соту. Каждая хорошая семья сама себе строит трутневый сот, который на следующий год весной дается ей же для вывода трутней. Чтобы не перепутать рамки с сушью, на них пишем номер семьи, которая их отстроила.

Пользуясь таким методом племенной работы, мы за три года самые плохие пасеки делали лучшими в области.Например, на пасеке № 1а в Ленинск-Кузнецком районе мы в первый год выбраковали 11 семей и от них получили всего 110 килограммов меда, на другой год выбраковали 15 семей, от которых уже получили 500 килограммов меда, на третий год мы уже браковали семьи с продуктивностью от 45 до 50 килограммов. На четвертый год браковать семьи было очень трудно, так как плохие семьи пришлось определять уже по продуктивности за три а для предупреждения отрицательных последствий от родственного спаривания маток и трутней необходимо через 5—10 лет производить обмен высокопродуктивными семьями между отдельными пасеками, расположенными не менее чем за 30 километров одна от другой.

Массовый отбор нужно вести также и по отцовской линии. Это делается просто: во всех семьях ежегодно сменяют маток на своих, как описано выше; в плохих семьях уничтожают трутней и не дают выводиться новым. Трутней размножают только в хороших семьях. Для облегчения уничтожения трутней в плохих семьях можно пользоваться трутнеловкой, предложенной В. С. Коптевым.

Как влияют трутни на улучшение семей

Как влияют трутни на улучшение семей, можно видеть из работы М. X, Гайдака, которую он проводил на пасеке при университете штата Миннесота (США) в течение пяти лет (1934—1939 гг).

В опыте было 4 группы пчел:

- первая группа — плохие семьи, маток которых регулярно заменяли матками от лучших линий;

- вторая группа — хорошие, продуктивные семьи, маток которых заменяли только по той причине, что они стали стары;

- третья — лучшие семьи, которым предоставлялось самим сменять своих маток;

- четвертая — плохие семьи, которые сами сменяли себе маток закладкой свищевых маточников.

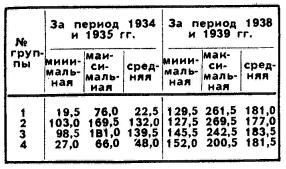

Продуктивность семей разных групп, (кг)

Продуктивность семей разных групп, (кг)

Полученные результаты приведены в таблице.

Как видно из таблицы, через пять лет семьи четвертой группы сравнялись по продуктивности с семьями третьей группы, а по минимальной продуктивности отдельных семей они вышли даже на первое место (152 кг). В других группах медосбор отдельных семей был ниже. Аналогичные результаты были получены на пасеке Черкасовского совхоза, Кемеровской области, пчеловодом Г. М. Шушковым. Следовательно, трутни в племенной работе играют очень важную роль.

Высокой эффективности племенной работы можно достичь в том случае, если на всех пасеках выбраковывать плохие семьи и не допускать выхода трутней из них, то есть если вся округа будет заполнена трутнями только от лучших семей.

Массовую селекционно-племенную работу надо вести не на одной пасеке, а на пасеках всего района, области или зоны. Одновременная браковка трутней и плохих семей в области или зоне, а также вывод трутней в хороших семьях будут гарантировать спаривание маток только с хорошими трутнями. Поэтому в интересах всего пчеловодства и каждой пасеки отдельно надо как можно быстрее включиться в племенную работу.

Автор: В.Г. КАШКОВСКИЙ, заведующий отделом пчеловодства Кемеровской государственной сельскохозяйственной опытной станцииИсточник: ж-л «Пчеловодство» 1967г. №4

-

15.10.2019, 09:50 #5863VIP Автор

- Регистриран

- 27.03.2015

- Мнения

- 3,603

- Пчеларски район

- Криводол и Враца

Племенная работа — обязательное звено Кемеровской системы

https://beejournal.ru/razvedenie-i-soderzhanie/427-plemennaya-rabota-obyazatelnoe-zveno-kemerovskoj-sistemy

В пчеловодстве существует два метода разведения: чистопородное и скрещивание. В нашей стране с начала шестидесятых годов метод скрещивания стал господствующим. Его усиленно внедряли Г.Ф.Таранов, Г.Д.Билаш, А.В.Бородачев, А.Я.Шекшуев, B.C.Коптев и ряд других авторов. Они утверждали, что помеси I поколения от скрещивания маток и трутней разных пород за счет гетерозиса проявляют ряд положительных качеств, в том числе и повышенную медовую продуктивность. Иногда помеси I поколения действительно давали неплохие результаты. Однако в последующих поколениях они не только не превосходили по продуктивности исходные родительские формы, но и заметно уступали им. Метизация пчел в Сибири, особенно в Новосибирской области, нанесла огромный вред пчеловодству. Она привела к значительному сокращению числа семей, снижению их продуктивности, большому отходу как пчел, так и семей в зимний период, появлению инфекционных и инвазионных заболеваний. Скрещивание пчел стало главной причиной распространения варроатоза не только в области, но и по всей стране!

Учитывая все бедствия от метизации, мы применяли и применяем только чистопородное разведение. Заниматься им, а также разведением и улучшением пчел необходимо каждому пчеловоду. Во всех руководствах официально метод чистопородного разведения делят на два способа селекции: массовая и индивидуальная с оценкой качества маток по потомству. Оба способа рассчитаны на то, чтобы от лучших семей получить маток и использовать их для улучшения всех семей на пасеке. Несмотря на усиленную пропаганду этих способов селекции, они не нашли применения в практической работе. Причины — очень трудоемки, а самое главное, не дают должного эффекта, поэтому скрещивание нашло большее применение. Но повсеместное и бесконтрольное, оно приводит к уничтожению пород, а без пород нет скрещивания. В конечном итоге скрещивание уничтожит породу и сам метод. Вместо малоэффективных и трудоемких способов селекции, проводимых только по материнской линии, мы перешли на работу только с племенными семьями. От хорошей семьи получаем хорошую, а плохие выбраковываем. В свое время известные ученые и пчеловоды — A.M.Бутлеров, Г.П.Кандратьев, П.Л.Снежневский, А.Ф.Губин, В.А.Губин, А.С.Буткевич и ряд других — считали семью биологической единицей. В ней тысячи пчел, матка, трутни и расплод связаны общностью происхождения, внутрисемейным обменом веществ и сложной формой информационных связей. В трудах Ч.Дарвина, который, говоря о приложении теории естественного отбора к общественным насекомым, находил, что «у общественных насекомых отбор, стремящийся к достижению известной цели, применяется к семье, а не к отдельной особи». Можно добавить, все полезные признаки отбор передает только семье, а для отдельных ее членов он может быть смертельным. Вышеприведенный тезис Ч.Дарвина — тот теоретический фундамент, на основе которого разработан метод племенной работы, входящий обязательным звеном в систему ухода за пчелами, которая получила название Кемеровская. Она предоставляет большие возможности для совершенствования существующих пород пчел, создания популяций, приспособленных к новым экологическим условиям и кормовой базе. Генетическое разнообразие внутри породы огромно. Даже на одной и той же пасеке нет совершенно одинаковых семей, это дает возможность большого выбора и ведения отбора в нужном направлении. Организация племенной работы начинается с заготовки пасечного журнала. Основное требование к его ведению — записи должны быть краткими, точными и легко поддающимися анализу. Каждый пчеловод волен изобретать свою форму, мы же предлагаем ту, которая прошла испытание на пасеках опытной станции, где вели очень точный учет (с 1954 по 1974 г. включительно), а с 1975 по 2008 г. его проводили на мелких пасеках пчеловодов-любителей. В Кемеровской области с 1958 г. пасечные журналы издавала областная контора пчеловодства и распределяла их по всем пасекам. В настоящее время их нет, и агрофонда нет, и издавать журналы некому. Одно время их выпускала республиканская контора пчеловодства, но для работы они были малопригодны, поэтому не нашли широкого применения. В настоящее время необходимо пчеловоду самому зимой подготовить журнал. Общие требования к нему: используют только один год; на каждую семью отводят одну страницу; для лучшего отыскивания информации о нужной семье номер страницы соответствует ее номеру; сколько семей на пасеке столько и страниц в журнале. В научных журналах мы в конце помещали ежедневные показания контрольного улья, оставляя страницы для записей погоды и результатов посещения зимовника. Пример заполнения журнала. Исходные данные: пчелиная семья №7; год рождения матки — 2005; происхождение матки — своя, свищевая; продуктивность за прошлый год: валовый сбор меда 95 кг, воск — 2,048 кг, прирост — 1 шт., зимостойкость — отличная (табл. 1). 1. Зимний расход корма — 12 кг. 2. Общий расход корма за осень, зиму, весну 13+18=31 кг. 3. Валовый сбор меда 42+96+15=153 кг. 4. Товарный выход меда 153—31=122 кг. 5. Отстроено сотов (435x300 мм) 6+4+2=12 рамок. 6. Получено воска за счет распечатывания сотов. С каждого 1 кг товарного меда получено 19,8 г воска; 122x19,8=2416 г. 7. Получено воска с каждой отстроенной рамки по 70 г.; 12х70=840 г. 8. Валовой выход воска за сезон 840+2416=3256 г. Примечание. 11 апреля 2006 г. из гнезда вынули 3 рамки, в которых было по 5 кг засахарившегося меда, они не вошли в подсчет валового выхода меда, так как мед прошлогодний. Следующий этап начала племенной работы — применение технологии содержания, гарантирующей полную ликвидацию на пасеке слетов и налетов, блуждания пчел, маток и трутней. Нельзя применять подсиливание семей и выравнивание их силы. Иначе племенная работа просто невозможна. Как только добились, что на пасеке налажен учет и ликвидированы все факторы, мешающие правильной оценке пчелиных семей, можно приступить к работе по оценке их качества. Чтобы все семьи оказались в одинаковых условиях, у них меняют маток на своих свищевых. Многих пугает их использование. Однако весь мир пользуется ими, их выводят в пчелопитомниках на продажу. Качество искусственных маток всегда ниже свищевых, полученных в своей семье. Доказано, что при их естественном выводе пчелы используют не любых личинок, а выбирают тех из них, которые по биологическим качествам превосходят другие. Доказательством служат известные факты закладки маточников в различных частях сота. По нашим наблюдениям, в этом случае пчелы даже используют яйца, а не личинок что и обеспечивает высокое качество молодых маток. Даже при их искусственном выводе отношение пчел к одновозрастным личинкам разное, многих пчелы выбрасывают. Таким образом, во всех семьях пасеки будут молодые матки одного возраста. Затем ведут наблюдения за всеми семьями и осенью дают оценку каждой. В наших работах на пасеках в Кемеровской области (мы начинали с пасек отсталых, бездоходных) уже осенью мы обнаруживали некачественные семьи, которые тут же выбраковывали. В период зимовки за ними ведут наблюдения, данные заносят в журнал. После зимовки, весной оценивают семьи по зимостойкости, медосбору, восковитости, здоровью, миролюбию и ройливости. На основании комплексной оценки выделяют три группы: племенные (лучше по всем показателям), рядовые и семьи, предназначенные к выбраковке. Несмотря на то что матка — мать всей семьи и играет важную роль в передаче наследственности, качество трутней важно не меньше, а часто даже больше, чем матки. Надо сказать, что последние через своих сыновей лучше передают ценные признаки по наследству. При помощи трутней легко избавиться от помесных пчел на пасеке. Это можно сделать за два года — способом двойной замены плодных маток неплодными. В первый год подсаживают чистопородных неплодных маток во все семьи на пасеке. Матки спарятся с местными трутнями и будут давать помесных пчел и чистопородных трутней (трутни рождаются из неоплодотворенного яйца). На второй год опять подсаживают неплодных чистопородных маток, которые будут спариваться с чистопородными трутнями, и помеси исчезнут. Таким образом, метод чистопородного насыщения пасеки трутнями — основной при переходе на чистопородное разведение пчел. Метод чистопородного трутневого насыщения не несет в себе особых затрат и не связан с напряжением в работе. Более того, получение трутней в семьях облегчается биологическим стремлением пчел к их выводу в весенне-летний период, что обеспечивает трутневую насыщенность, способную подавить влияние инородных или помесных самцов. Этот метод нужно проводить и контролировать постоянно, так как велика его роль и в поддержании стабильности породы вообще.

1. Зимний расход корма — 12 кг. 2. Общий расход корма за осень, зиму, весну 13+18=31 кг. 3. Валовый сбор меда 42+96+15=153 кг. 4. Товарный выход меда 153—31=122 кг. 5. Отстроено сотов (435x300 мм) 6+4+2=12 рамок. 6. Получено воска за счет распечатывания сотов. С каждого 1 кг товарного меда получено 19,8 г воска; 122x19,8=2416 г. 7. Получено воска с каждой отстроенной рамки по 70 г.; 12х70=840 г. 8. Валовой выход воска за сезон 840+2416=3256 г. Примечание. 11 апреля 2006 г. из гнезда вынули 3 рамки, в которых было по 5 кг засахарившегося меда, они не вошли в подсчет валового выхода меда, так как мед прошлогодний. Следующий этап начала племенной работы — применение технологии содержания, гарантирующей полную ликвидацию на пасеке слетов и налетов, блуждания пчел, маток и трутней. Нельзя применять подсиливание семей и выравнивание их силы. Иначе племенная работа просто невозможна. Как только добились, что на пасеке налажен учет и ликвидированы все факторы, мешающие правильной оценке пчелиных семей, можно приступить к работе по оценке их качества. Чтобы все семьи оказались в одинаковых условиях, у них меняют маток на своих свищевых. Многих пугает их использование. Однако весь мир пользуется ими, их выводят в пчелопитомниках на продажу. Качество искусственных маток всегда ниже свищевых, полученных в своей семье. Доказано, что при их естественном выводе пчелы используют не любых личинок, а выбирают тех из них, которые по биологическим качествам превосходят другие. Доказательством служат известные факты закладки маточников в различных частях сота. По нашим наблюдениям, в этом случае пчелы даже используют яйца, а не личинок что и обеспечивает высокое качество молодых маток. Даже при их искусственном выводе отношение пчел к одновозрастным личинкам разное, многих пчелы выбрасывают. Таким образом, во всех семьях пасеки будут молодые матки одного возраста. Затем ведут наблюдения за всеми семьями и осенью дают оценку каждой. В наших работах на пасеках в Кемеровской области (мы начинали с пасек отсталых, бездоходных) уже осенью мы обнаруживали некачественные семьи, которые тут же выбраковывали. В период зимовки за ними ведут наблюдения, данные заносят в журнал. После зимовки, весной оценивают семьи по зимостойкости, медосбору, восковитости, здоровью, миролюбию и ройливости. На основании комплексной оценки выделяют три группы: племенные (лучше по всем показателям), рядовые и семьи, предназначенные к выбраковке. Несмотря на то что матка — мать всей семьи и играет важную роль в передаче наследственности, качество трутней важно не меньше, а часто даже больше, чем матки. Надо сказать, что последние через своих сыновей лучше передают ценные признаки по наследству. При помощи трутней легко избавиться от помесных пчел на пасеке. Это можно сделать за два года — способом двойной замены плодных маток неплодными. В первый год подсаживают чистопородных неплодных маток во все семьи на пасеке. Матки спарятся с местными трутнями и будут давать помесных пчел и чистопородных трутней (трутни рождаются из неоплодотворенного яйца). На второй год опять подсаживают неплодных чистопородных маток, которые будут спариваться с чистопородными трутнями, и помеси исчезнут. Таким образом, метод чистопородного насыщения пасеки трутнями — основной при переходе на чистопородное разведение пчел. Метод чистопородного трутневого насыщения не несет в себе особых затрат и не связан с напряжением в работе. Более того, получение трутней в семьях облегчается биологическим стремлением пчел к их выводу в весенне-летний период, что обеспечивает трутневую насыщенность, способную подавить влияние инородных или помесных самцов. Этот метод нужно проводить и контролировать постоянно, так как велика его роль и в поддержании стабильности породы вообще.

-

15.10.2019, 09:51 #5864VIP Автор

- Регистриран

- 27.03.2015

- Мнения

- 3,603

- Пчеларски район

- Криводол и Враца

Племенная работа — обязательное звено Кемеровской системы

https://beejournal.ru/razvedenie-i-s...ovskoj-sistemy

II

Переход на чистопородное разведение и поддержание породности в чистоте методом создания насыщенного чистопородного трутневого изобилия можно проводить на любой пасеке, но особо ощутимые результаты будут получены там, где в этом процессе одновременно включаются хозяйства района, области или региона.

Как получить качественных маток, описано в огромном числе опытов, наблюдений, рекомендаций, а как получить племенных трутней рекомендаций почти не встречается. Мы в своей технологии этот вопрос глубоко исследовали. Многочисленными наблюдениями установили, что на физические качества трутня значительно влияет ячейка, в которой он выводится. Например, трутни, родившиеся в пчелиной ячейке, имеют массу 140–160 мг. Если пчелы переделывают ячейки в трутневые, то и они будут меньшего объема по сравнению с теми, которые семья отстроит для трутней на соте без использования вощины. Это установлено опытным путем (табл. 2). Таким образом, отмечается существенная разница в размерах ячеек, поэтому пчелы должны сами строить трутневый сот без вощины. В дальнейших исследованиях установили, что каждая семья отстраивает трутневый сот, резко отличающийся от такового в других.

Мы в своей технологии этот вопрос глубоко исследовали. Многочисленными наблюдениями установили, что на физические качества трутня значительно влияет ячейка, в которой он выводится. Например, трутни, родившиеся в пчелиной ячейке, имеют массу 140–160 мг. Если пчелы переделывают ячейки в трутневые, то и они будут меньшего объема по сравнению с теми, которые семья отстроит для трутней на соте без использования вощины. Это установлено опытным путем (табл. 2). Таким образом, отмечается существенная разница в размерах ячеек, поэтому пчелы должны сами строить трутневый сот без вощины. В дальнейших исследованиях установили, что каждая семья отстраивает трутневый сот, резко отличающийся от такового в других.  Данные, приведенные в таблице 3, показывают, что семьи, отстраивающие широкие трутневые ячейки, выводят крупных трутней, причем живая масса их строго характерна для каждой семьи. Пчеловод легко может проверить, в какой они крупные, а где — мелкие. Для этого достаточно дать семье отстроить сот без вощины, измерителем определить ширину 10 ячеек и отложить эти данные на металлической линейке с четкими делениями, полученную величину разделить на 10 и вы получите среднюю ширину ячейки. Мы обычно берем четыре измерения на одной и четыре на другой стороне сота и получаем нужную величину. Исходя из этих исследований, рекомендуем весной всем семьям дать для отстройки трутневые соты (по 2 рамки, каждую без использования вощины). Отстроенные рамки оставить для вывода трутней. Во время главного медосбора перенести их во второй корпус, где со временем пчелы зальют соты медом и запечатают. Пчеловод забирает рамки, взвешивает и на верхнем бруске записывает массу меда и номер семьи. После этого хранит их на складе до будущей весны. Весной трутневый сот с медом дают той семье, номер которой записан на рамке, то есть своей. В этом случае она воспитает полноценных трутней. Второй трутневый сот можно дать ей через две недели после первого. На пасеке, где пчелы заражены варроатозом, первый трутневый сот ставят в семью в день выставки пчел или на второй. Через две недели проверяют яйцекладку матки. Если трутневый расплод запечатан, то его убирают из гнезда, и дают вторую (со склада) рамку для вывода трутней. С первым сотом вместе с трутнями будет изъята из улья и основная масса самок клеща, что снизит пораженность племенных семей варроатозом. Во время цветения одуванчика, горошков, змееголовника сибирского семье опять дают возможность отстроить трутневые соты, чтобы заменить прошлогодние. Их надо менять через год, чтобы трутни всегда были полноценными. В рядовых и подлежащих выбраковке семьях вывод трутней не допускают. В результате на пасеке в воздухе будет масса племенных самцов, с которыми спарятся молодые матки. Для увеличения пасеки надо от племенных семей получать новые или использовать их взамен выбракованных. Размножение выполняют с таким расчетом, чтобы от одной семьи получить две семьи, несущие все ценные признаки племенной родительницы. Это достигается или методом деления на пол-лета без подсадки чужой матки, или организацией индивидуальных отводков на своих плодных маток, или созданием сборных отводков на маточники от племенной семьи. Матки в сборных отводках лучше передают все ценные признаки, чем тогда, когда их подсаживают в чужие семьи. Кроме того, сборные отводки повышают продуктивность пасеки. При племенной работе необходимо обязательно выбраковывать низкопродуктивные семьи. Как лучше выполнить эту работу, пчеловоды решают по-разному. Чаще всего рекомендуют их присоединять к хорошим. Так, об этом пчеловод И.В.Раводин в статье «Боритесь со слабыми семьями» (ж-л «Пчеловодство» № 9, 2008) пишет: « Многолетняя практика показала, что плохо перезимовавшие семьи весной лучше ликвидировать, объединив с сильными». Точно так же поступал известный томский пчеловод Д.Т.Найчуков. Тогда я ему сказал, что присоединение плохих семей к хорошим — причина порчи хороших семей, и попросил его по записям проверить, что стало с семьями, к которым он присоединял плохие. Пчеловод сообщил, что всех пришлось затем также выбраковывать. Д.Т.Найчуков потом написал очень хорошую статью в журнал «Пчеловодство» «От плохого семени не жди хорошего племени». По Кемеровской системе ухода мы браковали все больные и низкопродуктивные семьи, а также плохо зимующие и развивающиеся. Их израбатывали на производстве товарного меда, но до начала главного медосбора за ними ухаживали, как и за всеми семьями пасеки. В начале главного взятка удаляли у них маток. Семьи выводили себе молодых свищевых, которые приступали к откладке яиц через 25–30 дней. За этот период пчелы собирали мед как в копилку. Через 30 дней мы его полностью забирали, а выбракованные семьи по две-три объединяли в одну. Маток опять удаляли, оставляли яйца и открытый расплод, и пчелы вторично выводили свищевых маток. После окончания медосбора мед из этих семей откачивали как товарную продукцию, а соты перетапливали. Старых пчел первые годы мы сжигали, теперь же передаем их в больницы или санатории для лечения людей.

Данные, приведенные в таблице 3, показывают, что семьи, отстраивающие широкие трутневые ячейки, выводят крупных трутней, причем живая масса их строго характерна для каждой семьи. Пчеловод легко может проверить, в какой они крупные, а где — мелкие. Для этого достаточно дать семье отстроить сот без вощины, измерителем определить ширину 10 ячеек и отложить эти данные на металлической линейке с четкими делениями, полученную величину разделить на 10 и вы получите среднюю ширину ячейки. Мы обычно берем четыре измерения на одной и четыре на другой стороне сота и получаем нужную величину. Исходя из этих исследований, рекомендуем весной всем семьям дать для отстройки трутневые соты (по 2 рамки, каждую без использования вощины). Отстроенные рамки оставить для вывода трутней. Во время главного медосбора перенести их во второй корпус, где со временем пчелы зальют соты медом и запечатают. Пчеловод забирает рамки, взвешивает и на верхнем бруске записывает массу меда и номер семьи. После этого хранит их на складе до будущей весны. Весной трутневый сот с медом дают той семье, номер которой записан на рамке, то есть своей. В этом случае она воспитает полноценных трутней. Второй трутневый сот можно дать ей через две недели после первого. На пасеке, где пчелы заражены варроатозом, первый трутневый сот ставят в семью в день выставки пчел или на второй. Через две недели проверяют яйцекладку матки. Если трутневый расплод запечатан, то его убирают из гнезда, и дают вторую (со склада) рамку для вывода трутней. С первым сотом вместе с трутнями будет изъята из улья и основная масса самок клеща, что снизит пораженность племенных семей варроатозом. Во время цветения одуванчика, горошков, змееголовника сибирского семье опять дают возможность отстроить трутневые соты, чтобы заменить прошлогодние. Их надо менять через год, чтобы трутни всегда были полноценными. В рядовых и подлежащих выбраковке семьях вывод трутней не допускают. В результате на пасеке в воздухе будет масса племенных самцов, с которыми спарятся молодые матки. Для увеличения пасеки надо от племенных семей получать новые или использовать их взамен выбракованных. Размножение выполняют с таким расчетом, чтобы от одной семьи получить две семьи, несущие все ценные признаки племенной родительницы. Это достигается или методом деления на пол-лета без подсадки чужой матки, или организацией индивидуальных отводков на своих плодных маток, или созданием сборных отводков на маточники от племенной семьи. Матки в сборных отводках лучше передают все ценные признаки, чем тогда, когда их подсаживают в чужие семьи. Кроме того, сборные отводки повышают продуктивность пасеки. При племенной работе необходимо обязательно выбраковывать низкопродуктивные семьи. Как лучше выполнить эту работу, пчеловоды решают по-разному. Чаще всего рекомендуют их присоединять к хорошим. Так, об этом пчеловод И.В.Раводин в статье «Боритесь со слабыми семьями» (ж-л «Пчеловодство» № 9, 2008) пишет: « Многолетняя практика показала, что плохо перезимовавшие семьи весной лучше ликвидировать, объединив с сильными». Точно так же поступал известный томский пчеловод Д.Т.Найчуков. Тогда я ему сказал, что присоединение плохих семей к хорошим — причина порчи хороших семей, и попросил его по записям проверить, что стало с семьями, к которым он присоединял плохие. Пчеловод сообщил, что всех пришлось затем также выбраковывать. Д.Т.Найчуков потом написал очень хорошую статью в журнал «Пчеловодство» «От плохого семени не жди хорошего племени». По Кемеровской системе ухода мы браковали все больные и низкопродуктивные семьи, а также плохо зимующие и развивающиеся. Их израбатывали на производстве товарного меда, но до начала главного медосбора за ними ухаживали, как и за всеми семьями пасеки. В начале главного взятка удаляли у них маток. Семьи выводили себе молодых свищевых, которые приступали к откладке яиц через 25–30 дней. За этот период пчелы собирали мед как в копилку. Через 30 дней мы его полностью забирали, а выбракованные семьи по две-три объединяли в одну. Маток опять удаляли, оставляли яйца и открытый расплод, и пчелы вторично выводили свищевых маток. После окончания медосбора мед из этих семей откачивали как товарную продукцию, а соты перетапливали. Старых пчел первые годы мы сжигали, теперь же передаем их в больницы или санатории для лечения людей.

Для избежания инбридинга через 10 лет «освежаем кровь». Для этого на основе запечатанных маточников создаем 50 или более индивидуальных отводков от лучших семей. Они должны быть без трутней, поэтому пчел пропускают через разделительную решетку. Отводки увозим на пасеку за 100 или 200 км. С пчеловодом заранее договариваемся и проверяем семьи на его пасеке на чистопородность, продуктивность, зимостойкость. Привезенные отводки ставим или на пасеке, или в стороне за 100–200 м. Матки, вышедшие в отводках, спарятся с местными трутнями. Когда они начнут откладывать яйца, семьи увозим домой. На следующий год проверяем качество новых семей, плохие бракуем, а хорошие используем для размножения и вывода трутней. Если такая работа будет вестись на всех пасеках района или области, положительный эффект ее будет заметен через два-три года.В.КАШКОВСКИЙКафедра зоологии

и рыбоводства НГАУ

-

22.10.2019, 19:09 #5865Почетен Автор

- Регистриран

- 27.05.2014

- Мнения

- 990

- Пчеларски район

- русе

По новините казаха преди малко, че има предложение за следващата година минималният осигурителен доход за земеделските производители да стане 610лв....а дали ще стане е друг въпрос...това само така към някои бъдещи програмисти да си помислят, дадоха и едно интервю с пчелар с 250 кошера, който каза, че този праг при тези ниски изкупни цени е образно казано убийствен........аз лично, с държавната мечка съм се отказал да ям орташки мед отдавна, но ако все пак има някой млад, наивен, и жизнерадостен пчелар - да го предпазя, така да се каже.

-

22.10.2019, 19:43 #5866

-

29.10.2019, 09:50 #5867

-

29.10.2019, 23:47 #5868VIP Автор

- Регистриран

- 12.02.2015

- Мнения

- 3,284

- Пчеларски район

- Европа

Абе ти да не си започнал да пиеш?

В живота няма по- голям смисъл, от това- да се бориш всеки ден. Арсен.

-

29.10.2019, 23:50 #5869

-

29.10.2019, 23:51 #5870VIP Автор

- Регистриран

- 22.12.2010

- Мнения

- 4,062

Информация за темата

Потребители разглеждащи тази тема

В момента има 9 потребител (и), разглеждащ (и) тази тема. (0 потребител (и) и 9 гост (и))

Цитат

Цитат